プロが教える!社宅管理のお悩み解決メディア 「シャタクス」

面倒な社宅管理業務、

代行会社にまかせてみませんか?

「やることが多く、本来の業務に着手できない」

「複数の不動産会社への対応が面倒」

「入居者のトラブル対応に追われている」

そんな「困った!」を 社宅管理のプロが

スッキリ解決します。

Zenken株式会社が運営しています。

「やることが多く、本来の業務に着手できない」

「複数の不動産会社への対応が面倒」

「入居者のトラブル対応に追われている」

そんな「困った!」を 社宅管理のプロが

スッキリ解決します。

※引用元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/)

1995年(※1)から社宅管理業務代行サービスを提供。受託企業900社以上、受託管理件数約110,000戸(2025年2月末時点 ※2)と、実績豊富な企業です。提供する社宅管理代行サービス「ANSWER」では、部屋探しから新規契約業務、家賃送金、更新契約業務、解約手続き、敷金精算、問い合わせ対応、支払調書の作成など、煩雑な社宅管理業務の最大90%(※3)を代行。全国41の直営店と、全国約2,200社の提携不動産会社とのネットワーク(※4)で、きめ細やかなサポートを行っています。

※1,4 情報参照元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/difference/)

※2 情報参照元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/)

※3 タイセイ・ハウジーが定めている社宅管理業務78項目のうち最大90%(70項目)を代行可能

社宅管理を自社で行なっている企業では、管理する戸数が多いほど担当者の負荷が増大。新規契約業務や解約業務が追いつかず、転勤者に多大な迷惑がかかったり、トラブル発生時に適切な対応ができなかったりしている企業も多くあります。

自社で個別に住宅の契約をする借上社宅の場合、複数の口座それぞれに毎月家賃を入金しなくてはなりません。入金手続きはもちろん、契約書も1件ごとに異なるため契約条件の精査が必要。「担当者の業務負担が非常に大きい」とお悩みのケースがあります。

専門性が高く、難易度が高い社宅管理業務は、同じ担当者が長年業務を担当し、業務が属人化している事例が少なくありません。属人化していると、担当者が長期休暇に入ったり、担当者が辞めたりした途端、業務が滞ってしまいます。

借上社宅を提供している企業では、さまざまな不動産会社と契約しているのが一般的。しかし、中には「家賃をはじめ敷金・礼金・更新料などが適正なのか分からない」「引越しや設備修理は外部に依頼しているが、相場より高い気がする」など不安を抱いている担当者も多くいます。

借上社宅の管理を担当している人の中には、不動産の知識を持たず、知識ゼロの状態から運用に携わっている人が多くいます。「インターネットで色々な情報収集を行いつつ、なんとか業務をこなしているが、運用方法の基本や基準がいまいちわからない」と不安を抱えている人が少なくありません。

社宅を運営する中で発生してしまうのが近隣住民とのトラブルや設備に関するトラブルです。社宅担当者は、各々のトラブルの性質を理解し、対処したり防止策を考えたりすることが大切です。

社宅管理業務における支払調書作成は、年に一度とはいえ大きな負担です。提出を怠ると罰金が課される可能性もあるため、気が抜けません。特に、賃貸人のマイナンバー取得が困難で、作成作業の大きな難所です。

法改正があると、新しい法律にのっとった管理ができているかチェックし、対応する必要があります。しかし、法律の理解は専門家でもない限り、理解できているか不安で、負担が大きい作業です。

社宅の物件探し業務は、従業員のニーズや会社規定を考慮しつつ、適切な物件を見つける複雑で負担の大きい作業です。立地や家賃、設備などの条件調整、内覧手配、契約内容の確認、そして入居後のフォローアップまで、多岐にわたる業務があり、担当者にとって大きなプレッシャーとなります。

社宅退去手続きをスムーズに進めるためには、退職者への明確な説明と社宅規程の整備が重要です。退去の猶予期間は2週間~1ヶ月程度が一般的で、短い期間でやることはたくさんあります。

借り上げ社宅の家具付きは、従業員の負担軽減や採用強化に使える手段です。しかし、コストや管理負担もあるもの。ここでは、家具付き社宅を導入する時の課題・対策をまとめてみました。

社宅を提供する際に発生する「現物給与」の正しい理解は、人事総務担当者にとって必須の知識です。課税・社会保険・就業規則との関連など、実務で注意すべきポイントを具体的に解説。制度運用に役立つノウハウを整理しました。

企業が従業員の福利厚生として社宅を導入する際に直面する導入手順、管理課題、管理代行サービスの活用策について、基本ステップから運用後の実務までを具体的に解説。安心して制度を運用するための実践的アドバイスが満載です。

新卒入社の季節が近づくと、社宅契約や手続きが一気に押し寄せ、「またこの時期か…」と頭を抱える人事・総務担当者も少なくありません。契約準備から入居後の運用まで押さえておきたいポイントを解説します。

「誰を」「どのような条件で」社宅に入居させるかは、社宅制度の設計における根幹です。入居対象者の設定や年齢・家族構成に関するルール、家賃負担の考え方など、総務・人事担当者が押さえておきたい検討ポイントを詳しく紹介します。

外国人従業員向けの社宅管理においては、物件を見つけるのが困難、入居後にトラブルが発生するといったケースもあるため対策が必要です。選択肢の一つとして、社宅管理代行会社を利用するという方法も考えられます。

結論から申しますと、「社宅管理の代行」を直接支援する補助金や助成金というものはありません。一方で「福利厚生の充実」や「住環境の整備」、「業務DX化」などを支援する目的の補助金や助成金を間接的に賢く利用するという方法があります。

社宅の給与天引きは家賃を支払う手間を減らせるだけでなく、賃貸料相当額の50%以上を徴収することで所得税が課税されないメリットがあります。また、企業側としても社会保険料が軽減できる、企業イメージがアップして採用の場でアピールできるでしょう。

新リース会計基準の適用により、借上社宅も原則オンバランス化されます。企業は契約内容の棚卸しや再見積もりを行い、財務諸表に正しく反映させる準備が必要です。対応に不安がある場合は、社宅代行会社へ相談するのも効果的です。

社宅管理をスムーズに行い、正しく会計処理を行うためには、さまざまな専門知識が必要です。「よくわからない」「専門家に相談したい」とお悩みなら、代行会社に社宅管理をアウトソーシングするのがおすすめです。受託企業数や受託管理件数、全国の直営店数など、実績の豊富な代行会社なら、社宅の運営だけでなく会計処理や節税対策などもトータルにサポートしてくれます。

社宅管理代行サービスとは、企業の社宅運営を専門業者が代行するサービスです。具体的には、物件の選定・契約、引越しサポート、家具・家電リース、入居中トラブル対応、契約更新、解約手続きなど、社員の住環境を整えるための一連の業務を担当します。これにより、企業は社宅管理の手間を軽減し、効率的に運営できるとともに、社員の満足度や定着率向上が期待できます。

社宅管理代行サービスの導入は複数のメリットがあります。まず、専門の代行業者による管理により、企業側の負担が軽減され、担当者は業務に集中できるため生産性が向上します。さらに、社宅を利用する社員の居住環境の向上や、管理の円滑化により、彼らの満足度も高まります。これにより、企業全体の効率化が図られ、人材の定着率向上にも寄与します。

※参照元:NTTExCパートナー(https://valuepartner.ntt-ba.co.jp/contents/syatakukannri/)

※調査方法:労働政策研究・研修機構「企業における転勤の実態に関するヒアリング調査」、人事院「2017年民間企業の勤務条件制度等調査」、

※NTTE×Cパートナー「社宅代行会社管理戸数」の情報を基にNTTE×Cパートナーが算出】

※調査時期:記載なし(2024年7月22日時点で確認できた情報)

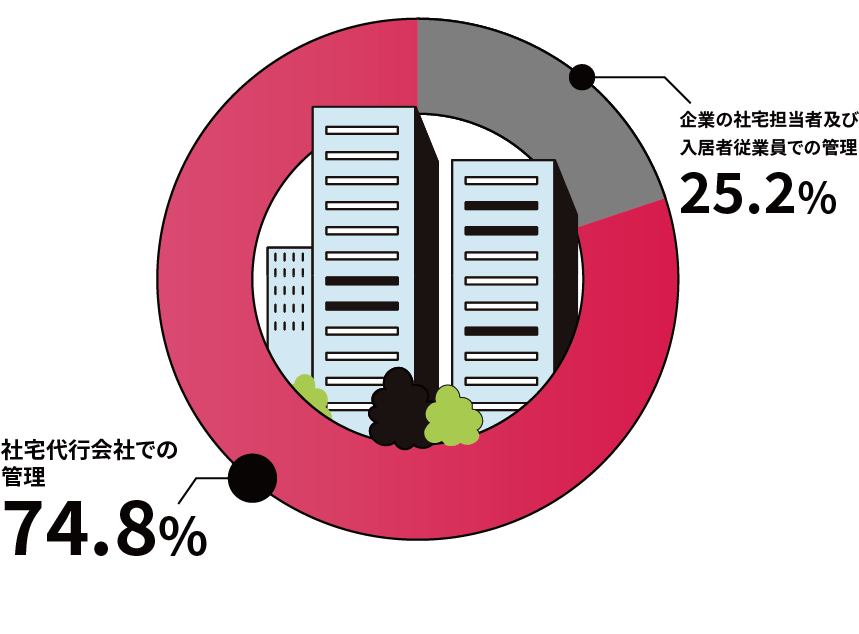

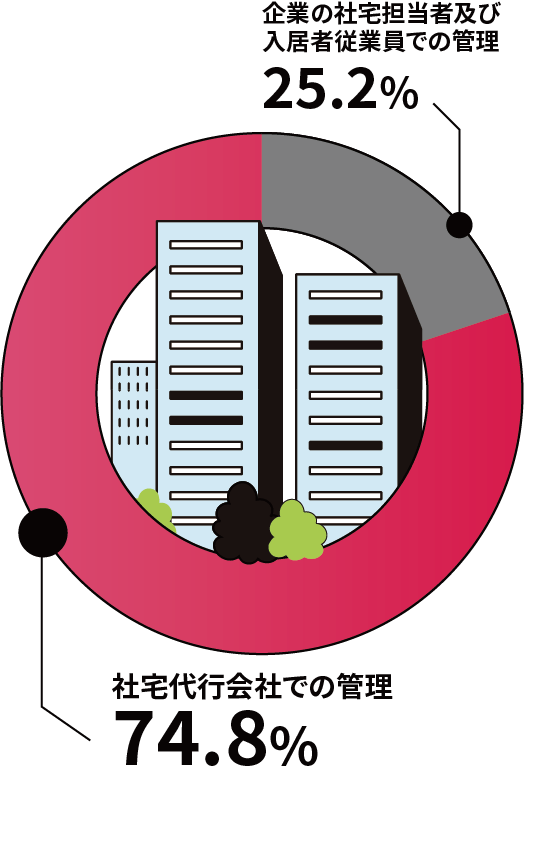

内賃貸物件の法人契約の約75%が外部の委託会社によって管理されているというデータがあります。社宅管理代行サービスが普及し、企業が専門業者に管理業務を委託することが一般的になってきています。

|

コストが抑えられる! 代行方式

|

計算の手間が省ける! 転貸法式

|

|

|---|---|---|

| 概要 |

|

|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

「代行方式」では、契約手続きや賃料支払いなどの事務業務を委託できますが、賃貸借契約の締結や借主の法的責任は自社で担当します。「転貸方式」では、委託会社が借主として社宅管理業務全般を担当し、ほぼすべての業務を一任することが可能です。

代行業者は契約関連の事務を効率的に代行するため、コストを最小限に抑えることが可能です。オプションサービスも豊富で、ニーズや予算に応じた柔軟なサービスが選べます。代行方式は業務効率を高め、安定性を向上させる面でも優れています。

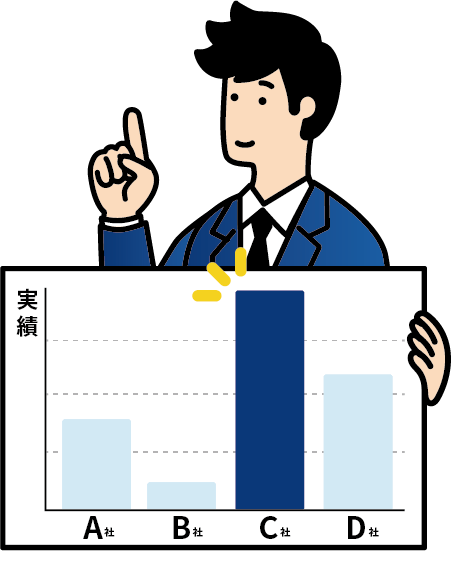

まず注目したいのが、社歴や受託企業数、受託管理戸数などの実績です。実績が豊富な会社は、培ったノウハウをもとに適切なサービスを提供してくれます。イレギュラーなトラブルが発生しても、安心して対応を任せられるでしょう。

注意したいのは、実績数が豊富でも実は対応を外部の業者に委託しているケース。これでは実際にどんな対応をしてくれるか分かりません。表面上の実績だけでなく、全国の事業所数や社宅管理専任スタッフの経験についても充分に確認して、信頼できる数字か見極めましょう。

代行会社の中には、営業担当者が定期的に委託企業を訪問し状況を報告したり、サービスの改善を提案したりするところもあります。丁寧なヒアリングを通じて悩みに合った解決策を提案する会社なら、入居者にとって適切なサポートを期待できます。

また、安定した経営基盤を持つかどうかも重要です。費用の立替え支払い対応や利息の扱いにも差が出るため、サービス内容を細かく確認してから選ぶことが大切です。

物件選定の柔軟性が高いと、企業や社員のニーズに適した物件を選ぶことができます。勤務地や通勤時間、家族構成、生活スタイルに応じた選択が可能で、社員の満足度が向上し定着率も改善されます。企業は特定のエリアや条件にとらわれず、コストパフォーマンスの高い物件を選定できるため、効率的な社宅運営が可能です。そのため、物件選定の自由度が高い社宅管理代行会社を選ぶことは、企業と社員双方にとって大きなメリットとなります。

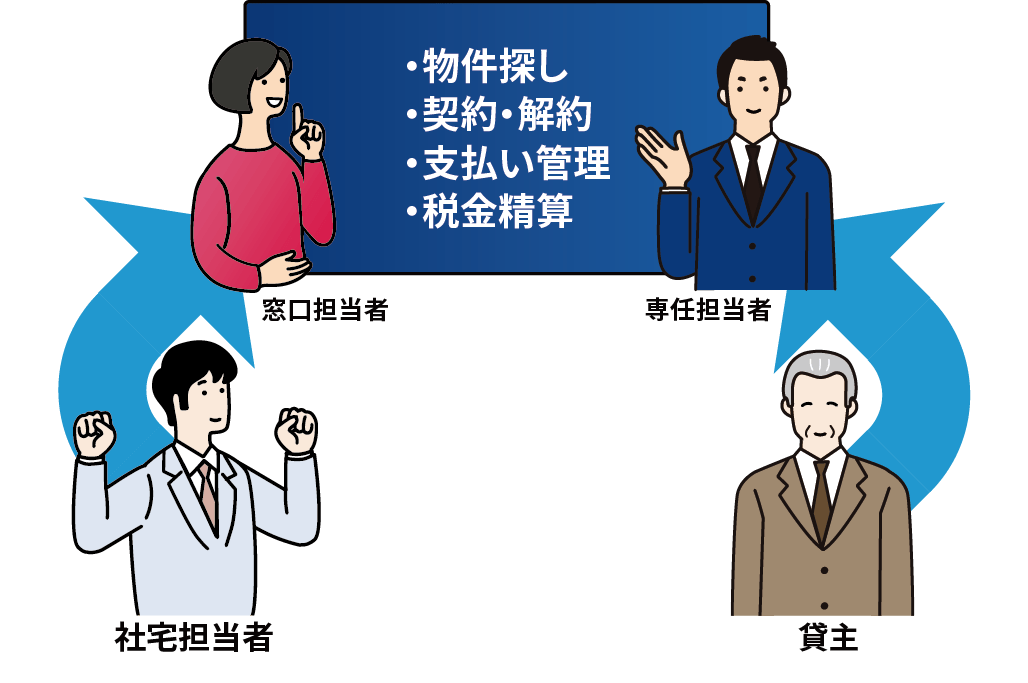

信頼できるオペレーション窓口は、企業や社員のニーズを的確に理解し、迅速かつ丁寧な対応を行います。これにより、トラブルが未然に防がれ、スムーズな社宅管理が実現します。また、長期的な関係を築ける担当者がいると、継続的なサポートと改善が期待できます。

まずは専任スタッフが対応してくれるか、対応窓口を一本化できる企業かを基準に選びましょう。

多様なニーズに対応できる会社は、家具付き物件の手配や引越しサポート、家具・家電リースなど多岐にわたるサービスを提供し、社員の生活の質を向上してくれます。

これにより、企業は管理の手間を軽減し、効率的な社宅運営が可能になります。豊富なオプションは企業と社員双方にとって大きなメリットです。

社宅管理代行のおもなサービス内容について、一般的な例をご紹介します。

社員の要望に応じた適切な物件を迅速に探し、契約手続きから引越し手配まで一貫して代行します。生活スタイルや交通アクセスなども考慮し、適切な選択肢を提供します。

社員の生活スタイルを把握し、ニーズに合った理想の住居を探します。

貸主、管理会社との契約手続きを効率的に行い、契約書類の作成や法的な手続きを遵守します。条件精査から署名・捺印までの一連のプロセスを円滑にサポートします。

企業や社員のニーズを理解し、契約条件を調整します。

毎月の賃料や共益費の支払いを管理し、振込手続きを適切に行います。租税法や法令に基づき、正確な支払い処理を保証します。

法令順守と透明性を大切にし、正確な支払い管理を行います。

契約の満了期間に合わせて更新手続きを調整し、契約条件の精査・確認を含む契約更新をスムーズに実施します。貸主、管理会社との円滑なコミュニケーションを通じて、条件の調整を行います。

市場のトレンドや規制の変化を把握し、条件を調整します。

社員が退去する際に必要な手続きをサポートし、敷金や退去時の精算内容の精査・確認を行います。明確で公正な退去プロセスを確保します。

社員の退去を円滑かつ公正に進めるため、事前に必要な手続きを的確に案内します。

必要な帳票や報告書を毎月作成し、企業に対して適切に提出します。契約内容や支払い状況などの透明性を維持し、正確な記録を保管します。

契約や支払いに関する透明性を保つため、正確な報告書の提出を行います。

※引用元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/)

全国各地に41の直営店(※)を展開し、全国均一のサービスを提供しているタイセイ・ハウジー。全国約2,200社の賃貸不動産会社からなるネットワーク(※)で、納得の部屋探しをサポートしています。

※情報参照元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/difference/)

社宅管理業務代行を

牽引してきたからこその安心感

タイセイ・ハウジーは、1995年(※)から社宅管理業務代行サービスを提供している実績豊富な企業。円滑に社宅を管理するためには、不動産分野や地域ごとに異なる慣習、商取引慣行など専門性が必要ですが、タイセイ・ハウジーでは長年培ってきた豊富な管理運営ノウハウや専門知識を活かし、サポートサービスを提供しています。

※情報参照元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/difference/)

担当窓口が一本化されていて

やりとりがスムーズ!

業務効率化が実現できる

企業ごとにオペレーション窓口(専任担当者)を配置し、社宅入居まで責任を持って対応してくれるので、遠方への転勤でも安心です。サービス内容が幅広い点も魅力。借上駐車場・事務所等の管理業務や転勤時の引越し手配、給与関連業務全般と厚生関連業務全般の代行、家具・家電のリース手配、損害保険の取り扱いなども行っており、トータルに任せることが可能です。

多彩なオプションがつけられるので

幅広いニーズに応えられる

社宅管理業務代行システム「ANSWER(アンサー)」は、基本的なサービスメニューに加え、「引越しサポート」「家具・家電リース」「損害保険」「マンスリーマンション手配」など、様々な企業の要望に応えられる豊富なサービスメニューを揃え、社宅管理に係わる総合的なサービスを提供しています。

※左の項目(+)を押すと詳細が見られます。

| 新規契約業務 |

1.入居申請書提出

2.社宅依頼書 3.物件の選出 4.物件の下見 5.契約条件審査 6.承認 7.稟議申請 8.支払依頼申請 9.賃貸借契約申込 10.契約金支払 11.契約書類の作成 12.入居届書類提出 13.契約書捺印 14.社宅管理台帳作成 15.契約書の保管 16.敷金・保証金明細起票・入力 17.火災保険明細起票・入力 18.契約情報の入力 19.書類回収業務等その他 |

|---|---|

| 契約更新業務 |

20.期日管理

21.契約期間満了通知の受付 22.更新条件審査 23.承認 24.稟議申請 25.更新契約締結依頼 26.支払依頼申請 27.更新契約の締結 28.更新料・更新手数料の支払 29.契約書捺印 30.社宅管理台帳の変更 31.契約書類の保管 32.敷金・保証金明細起票・入力 33.火災保険明細起票・入力 34.更新情報の入力 35.書類回収業務等その他 |

| 解約業務 |

36.解約申込

37.解約通知 38.社宅担当者への退去届書類提出 39.退去日の確認 40.明渡し立ち会い・鍵返却 41.原状回復の内容、費用及び負担額の精査 42.原状回復費用負担額について、貸主様と協議 43.承認 44.敷金精算 45.社宅管理台帳の変更 46.個人負担分の徴収 47.敷金・日割り家賃等精算・入力 48.火災保険解約・入力 49.社宅データの修正 50.契約書の保管 |

| 渉外業務 |

51.社員(入居者)対応

52.家主・管理会社対応 53.引越業者の紹介 54.引越業者への代金支払い 55.苦情の処理 56.法務の処理 57.違約の対応 58.家具リース(購入)手配 |

| 月次処理 |

59.賃貸借契約マンスリーレポート

60.賃貸借更新マンスリーレポート 61.解約マンスリーレポート 62.家賃支払データの作成 63.送金伝票作成 64.承認 65.家主・管理会社への家賃支払 66.支払結果一覧提出 67.支払未着金対応 68.敷金月末残高 69.社宅使用料の計算 70.社宅使用料の変更予定履歴 71.社宅使用料の変更完了履歴 72.社宅利用期限一覧表 |

| 年次処理 |

73.支払調書の作成

74.支払調書の送付 75.敷金年間移動明細と残高一覧 76.決算資料作成 77.社宅予算必要データ作成 78.減額効果一覧表 |

| 新規契約業務 |

1.入居申請書提出 4.物件の下見 6.承認 7.稟議申請 |

|---|---|

| 契約更新業務 |

23.承認 24.稟議申請 |

| 解約業務 |

36.解約申込 38.社宅担当者への退去届書類提出 40.明渡し立ち会い・鍵返却 43.承認 |

| 渉外業務 | なし |

| 月次処理 | 64.承認 |

| 年次処理 | なし |

【監修】sponsored by

【監修】sponsored by物件選びをはじめ、契約書類の作成や更新時に必要な費用の支払い手続き、解約時の敷金精算など社宅管理業務の最大90%の代行が可能です。利用することで、社宅管理業務のスリム化・均質化・良質化を実現することができます。

社宅管理代行会社の「引越しサポート」とは、社員が新しい社宅に移動する際の引越し手配をサポートするサービスです。具体的には、引越し業者の選定や手配、引越しに関する問い合わせ対応、引越し費用の立替支払など、引越しに伴う一連の作業を代行します。これにより、社員は引越し手配の煩わしさから解放され、スムーズに新しい生活を始めることができます。また、企業側も引越し関連の手間を軽減できるため、より効率的な社宅運営が可能となります。

社宅管理代行会社の「家具・家電リース」とは、社員が新しい社宅で快適に生活できるよう、家具や家電製品をレンタルするサービスです。具体的には、ベッド、ソファ、テーブル、冷蔵庫、洗濯機、テレビなど、必要な家具・家電を一時的に提供します。これにより、社員は引越し時に家具や家電を購入する手間や費用を省くことができ、すぐに生活を始められます。企業側も、社員の快適な住環境をサポートすることで、社員満足度の向上や定着率の改善が期待できます。

社宅に入居する社員を不測の事故や災害による損害から守る保険サービスです。このオプションにより、物理的な損害や財産の喪失に対するリスクを軽減し、企業と社員の両方が安心して生活や管理を行うことが可能です。保険によってカバーされる範囲や条件は契約によって異なりますが、一般的には火災、水害、盗難などのリスクに対応しています。

社員が物件を解約する際に、退去時補修費をあらかじめ定めるサービスです。これにより、社員は予測可能な補修費で契約を終了できます。企業側も、明確な条件での解約精算が可能となり、適正な精算を行うことでサービスの透明性と信頼性を高めます。入居者にとっては経済的な負担を軽減し、企業にとっては効率的な契約管理が可能となる利点があります。

短期間の滞在を目的とした賃貸住宅サービスです。通常の賃貸契約よりも柔軟な期間で利用でき、数ヶ月の短期間滞在が可能です。これにより、出張や一時的な滞在が多いビジネスパーソンや、一時的な住居を必要とする社員にとって便利な選択肢となります。マンスリーマンションでは、家具付きや設備の整った部屋が多く、ホテルよりも自宅に近い快適さを提供します。

社宅管理業務は非常に範囲が広く複雑なため、社宅代行サービスを賢く活用するのがおすすめです。受託企業数や受託管理件数、全国の直営店数など、実績の豊富な代行会社にアウトソーシングすることで、コスト削減や社宅管理担当者の業務効率化、社員満足度向上など、さまざまなメリットを得ることができます。

近年、社宅担当者の業務負担軽減やコスト削減などを理由に代行会社を利用する企業が増えています。ただし、サービスの利用にはたくさんのメリット・デメリットがあるため、よく理解した上で検討するのがおすすめ。以下で、メリット・デメリットをチェックしてみましょう。

社宅管理代行サービスを利用するメリットは、専門知識と経験豊富な代行会社が、効率的かつ質の高いサービスを提供することです。社宅担当者は日常的な社宅業務から解放され、社員との円滑な関係を促進できます。定期的な業務改善や法的義務の遵守も確保され、適切なコスト管理が可能です。さらに、市場のトレンドや規制の変化に即座に対応し、リスクを最小限に抑えることができます。

社宅管理代行サービスのデメリットには、まず代行会社に委託する費用がかかる点が挙げられます。これには管理料や追加の手数料が含まれます。また、個人情報の管理に関する厳格な規制が求められる中で、情報漏洩のリスクも存在します。信頼できる会社の選定や契約書の明確化が肝要であり、期待するサービスと費用対効果のバランスを十分に考慮する必要があります。

最初に、契約締結と基本条件の確認が行われます。管理会社とオーナーは、サービスの範囲、契約期間、料金体系などの詳細を話し合い、契約書を取り交わします。両者の期待と要求を明確にし、円滑な業務遂行の基盤を作ります。

実際の管理業務が開始されます。管理会社は入居者の選定と契約管理を行い、必要ならば定期的な点検やメンテナンスを実施します。居住環境の向上と資産価値の保全を目指して、効率的かつ質の高いサービスを提供します。

最後に、定期的な報告と調整が行われます。管理会社は定期的に業務の進捗状況や費用の使用状況を報告し、オーナーとの間で必要に応じた調整や改善を検討します。透明性と信頼関係を重視し、適切な管理方針を維持しつつ、サービスの質を持続的に向上させていきます。

社宅代行とは、自社で行う社宅管理業務を代行してくれるサービスのこと。社宅は、会社が物件を購入して社員に貸し出す「社有社宅」と、一般の賃貸住宅を借り上げて外部の貸主、管理会社に賃料を払う「借上住宅」に分けられます。

代行会社を選ぶ際に注目したいのが、社歴や受託企業数、受託管理戸数などの実績。実績が豊富な会社は、培ったノウハウをもとに適切なサービスを提供してくれます。イレギュラーなトラブルが発生しても、安心して対応を任せられます。

代行会社を利用する際は、まず導入目的を明確にして、委託できる業務範囲を洗い出します。そのうえで、自社のニーズに合った代行会社を選定して契約します。代行会社と契約すると、代行会社から社宅の候補物件を紹介してもらうことが可能です。

社宅管理業務は範囲が広く、内容も多種多様なため、社宅管理代行サービスの費用について「いくら」と言うことはできません。ただし、一般的にはサービスを利用することで2割~3割程度のコストダウンが図れると言われています。

一定の賃料を支払って社宅に入居する際は、「建物賃貸借契約」を交わすのが一般的。「賃貸借契約書」とは、物件の貸し借りを行うための契約書のことです。物件の基本情報・付属品・契約期間・賃金・更新料・解約通知の期日などが記載されています。

社宅代行サービスを利用する企業の中には「代行会社を利用したことでかえって面倒になった」「ほとんど業務削減できなかった」「管理の質が悪く、社員から不満が出る」とお悩みの企業もあるようです。

福利厚生の一環として社宅を導入する企業の中には、自社で社宅を管理している企業も多いようです。ここでは、社宅の自社運用する際の流れをご紹介します。より効率的に、負担なく社宅を管理する方法も紹介しています。

代行会社は、大きく「代行方式」と「転貸方式」の2種類に分けられます。代行方式は、企業と貸主が賃貸借契約を結び、委託会社が社宅管理業務を代行します。一方転貸方式とは又貸しのことです。代行会社が物件を借り上げて、企業に貸し出す方式です。

社宅管理代行における「代行(代理人)方式」とは、代行会社と契約を結び、社宅管理に関する事務を代行してもらう方法のことです。代行会社は企業の代理人として契約業務や更新業務、トラブル対応を行います。

社宅管理は非常に手間がかかる業務です。このためさまざまな悩みを抱えている社宅担当者が少なくありません。円滑に社宅管理を行うために知っておきたい知識をご紹介します。

社宅管理規定とは、企業が運用管理する社宅を円滑に管理するために必要なルールのこと。作成して終わりではなく、必要に応じて内容を見直し、変更していかなくてはなりません。また、社宅提供後は社員が規定を守れているかどうか、随時チェックすることも大切です。

社宅の立地によって、物件に駐車場がついている場合もあれば、駐車場を別に借りなくてはならない場合もあります。駐車場に関する経費の扱いは判断が難しいため、正しく理解しておくことが大切です。

企業と社員、貸主の合意があれば、借上社宅を個人契約に名義変更することは可能です。手続きは、企業が契約を解約し、個人が改めて契約をするのが一般的です。社宅で名義変更が必要になるケースと、実際の手続きについて解説します。

社宅でペットの飼育を許可するべきか、悩んでいる企業が少なくありません。許可する場合は、社宅管理規定にペットに関する項目をきちんと記載しておくことが大切です。社宅でのペットの取り扱いについて解説します。

社宅制度の導入を検討している方の中には、社宅の節税効果について気になっている方も多いのではないでしょうか?社宅を経費にするための要件や、社宅を経費にするメリットをご紹介します。

消費税は、商品の販売や、サービスの提供に対して課税される税金です。商品・サービスの提供を受ける消費者が負担し、提供者側である事業者が国に申告・納付する仕組みとなっています。社宅に関するさまざまな費用に関して、消費税がどのように課税されるのか、解説します。

せっかく社宅を用意しているのに、社員に「入居したくない」と避けられるケースがあります。なぜ「住みたくない」と思われてしまうのか、原因と入居者を増やすための対策について解説します。

※引用元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/)

株式会社タイセイ・ハウジーは、1995年に日本で初めて社宅管理業務代行を開始したパイオニア(※1)です。不動産業界出身のため、全国のマーケットから適切な物件を紹介でき、全国に41の直営店を展開(※2)しているため、どこでもお部屋探しをサポート可能です。2024年4月末時点で900社以上の企業と契約し、約110,000戸の社宅を管理(※3)しています。

また、最大9割の社宅管理業務をカットできる(※4)ため、効率的な運営が可能です。専任の営業担当がつき、手厚いアフターサポートを提供するほか、自社開発の一元管理システムにより担当窓口の一本化を実現しています。

社宅代行業務をワンストップで提供し、引越し業務、家具・家電リース、損害保険、解約時の定額精算、マンスリーマンション、車両管理など幅広いオプションにも対応可能です。

※1,2 情報参照元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/difference/)

※3 情報参照元:タイセイ・ハウジー公式HP(https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/)

※4 タイセイ・ハウジーが定めている社宅管理業務78項目のうち最大90%(70項目)を代行可能

当メディア「プロが教える!社宅管理のお悩み解決メディア"シャタクス"」は、日本で社宅管理業務代行を開始した「株式会社タイセイ・ハウジー」監修のもと、社宅管理担当者のお悩みを解決するため、Zenken株式会社が運用しています。